El TDAH o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es un trastorno neurobiológico de carácter crónico, es decir, forma parte de la constitución de la persona, en este caso del desarrollo neuroconductual del individuo y se mantendrá a lo largo de la vida de la persona.

El TDAH es sintomáticamente evolutivo, lo que supone que los síntomas y manifestaciones de la persona que lo padece irán cambiando a lo largo de su vida. Se considera que el TDAH se trasmite en un 80% de los casos genéticamente y afecta a un porcentaje entre el 5 y el 10% de la población infantil, según los datos de diferentes publicaciones. Según un último estudio realizado en España, en nuestro país, el TDAH está presente en un 4,9% de la población infantil-adolescente.

El TDAH se caracteriza por una dificultad de mantener la atención voluntaria frente a la realización de actividades de cualquier índole, tanto académicas como otras de carácter cotidiano. La atención involuntaria, mediada por las emociones, no está afectada por lo que sí habrá momentos en que la persona puede permanecer atenta sin dificultades. Además, la persona con TDAH puede presentar hiperactividad y falta de control de impulsos.

El TDAH tiene importantes

repercusiones en la vida de la persona a muchos niveles generando

dificultades y alteraciones.

Hoy conocemos muchas cosas de este trastorno que se detecta por sus manifestaciones en la infancia y que se prolonga en la adolescencia, incluso en la edad adulta, en el 50-70% de las personas que lo padecen.

Se identificará como un trastorno cuando los síntomas nucleares del TDAH (hiperactividad, impulsividad e inatención) o los comportamientos que se deriven se observen con mucha mayor frecuencia e intensidad que en los niños/adolescentes (o adultos), de igual edad e interfieran en la vida cotidiana en casa, la escuela y su entorno general.

Hay que destacar que, en personas con TDAH, puede existir un predomino de síntomas sobre otros o incluso coexistir.

El TDAH es un trastorno heterogéneo multifactorial y complejo, es decir, que no puede explicarse solo por una sola causa, ya que implica la participación de diversos factores biológicos y ambientales que interaccionan desencadenándolo.

Según las diferentes Guías de Práctica Clínica, el diagnóstico del TDAH es exclusivamente clínico, es decir, que no hay ninguna analítica, ni técnica de diagnóstico por imagen como un TAC, ni resonancia magnética que lo confirme. Es por tanto un diagnóstico que corresponde al médico, aunque pueda estar apoyado por otros profesionales como psicólogos y educadores que ayudarán a tener una visión integral de los criterios del trastorno.

El diagnóstico se realiza en base a la historia clínica que el médico especialista elabora de forma detallada, profundizando en la investigación de los síntomas clínicos que resultan específicos del trastorno de TDAH. Además, es necesario obtener evidencias del entorno familiar y también del entorno.

Actualmente, la clasificación de referencia en psiquiatría se encuentra contenida en el Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), de la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), y en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), que se realiza bajo supervisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De manera general e independientemente del manual diagnóstico que consulte el especialista, los hoy llamados trastornos del neurodesarrollo hacen referencia a dificultades presentadas en la infancia o durante el periodo del desarrollo que interfieren.

Trastorno del espectro del autismo

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

Trastorno específico del aprendizaje

Trastorno del espectro autista

Trastorno por hiperactividad con déficit de la atención

Trastorno del desarrollo del aprendizaje

Trastornos del desarrollo de la

coordinación motora

Trastorno por movimiento estereotipados

Síndrome secundario del neurodesarrollo

Otros trastornos especificados del

neurodesarrollo.

Trastornos del neurodesarrollo sin

especificación

Delgado Reyes, A.C. y Agudelo Hernández, A.f. (2021). Trastornos del neurodesarrollo: una comparación entre el DSM-5 y la CIE-11. Psicoespacios, 15(27). http///doi

CERRAR

El DSM-5 contempla el diagnóstico de niños, adolescentes y adultos incluyendo, entre los criterios diagnósticos, indicaciones específicas para edades adultas.

A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con la función o el desarrollo, caracterizado por (1) y/o (2)

6 o más de los siguientes síntomas, o al menos 5 para mayores de 16 años, con persistencia durante al menos 6 meses hasta un grado inconsistente con el nivel de desarrollo y que impacta negativamente en las actividades sociales y académicas/ocupacionales.

(a) A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades.

(b) A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en actividades lúdicas.

(c) A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente.

(d) A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u obligaciones en el centro de trabajo.

(e) A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades.

(f) A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido.

(g) A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades.

(h) A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes.

(i) A menudo es descuidado en las actividades diarias.

6 o más de los siguientes síntomas, o al menos 5 para mayores de 16 años, con persistencia durante al menos 6 meses hasta un grado inconsistente con el nivel de desarrollo y que impacta negativamente en las actividades sociales y académicas/ocupacionales.

(a) A menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento.

(b) A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que permanezca sentado.

(c) A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo.

(d) A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio.

(e) A menudo “está en marcha” o suele actuar como si tuviera un motor.

(f) A menudo habla en exceso.

(g) A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas.

(h) A menudo tiene dificultades para guardar turno.

(i) A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros.

B. Algunos síntomas de desatención o hiperactividad-impulsividad estaban presentes antes de los 12 años de edad.

C. Algunos síntomas de desatención o hiperactividad-impulsividad se presentan en dos o más ambientes (por ejemplo, en casa, escuela o trabajo; con amigos o familiares; en otras actividades).

D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren o reducen la calidad de la actividad social, académica o laboral.

E. Los síntomas no aparecen exclusivamente motivados por esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (trastornos del estado de ánimo, ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, abuso de sustancias o síndrome de abstinencia).

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5), Washington, D.C.: American Psychiatric Association.

CERRAR

La OMS utiliza dos clasificaciones internacionales: una para describir el estado de salud de las personas en términos de enfermedades y motivos de consulta (CIE) y la otra para describir el nivel de funcionalidad de las personas (CIF).

La CIE-11 se lanzó en mayo de 2019. Frente a sus novedades, la OMS actualizó sus apartados para el siglo XXI, reflejando los avances críticos en la ciencia y la medicina.

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad se caracteriza por un patrón persistente (al menos 6 meses) de falta de atención y/o hiperactividad-impulsividad que tiene un impacto negativo directo en el funcionamiento académico, ocupacional o social. Existe evidencia de síntomas importantes de falta de atención y/o hiperactividad-impulsividad antes de los 12 años, generalmente en la niñez temprana o media, aunque algunas personas pueden recibir atención clínica más tarde. El grado de inatención e hiperactividad-impulsividad está fuera de los límites de variación normal esperada para la edad y el nivel de funcionamiento intelectual.

La falta de atención se refiere a una dificultad significativa para mantener la atención en tareas que no proporcionan un alto nivel de estimulación o recompensas frecuentes, distracción y problemas de organización.

La hiperactividad se refiere a una actividad motora excesiva y dificultades para permanecer quieto, más evidente en situaciones estructuradas que requieren autocontrol conductual.

La impulsividad es una tendencia a actuar en respuesta a estímulos inmediatos, sin deliberación ni consideración de los riesgos y consecuencias.

El equilibrio relativo y las manifestaciones específicas de las características de falta de atención e hiperactividad-impulsiva varían de un individuo a otro y pueden cambiar a lo largo del desarrollo. Para que se pueda hacer un diagnóstico, las manifestaciones de falta de atención y / o hiperactividad-impulsividad deben ser evidentes en múltiples situaciones o entornos (por ejemplo, hogar, escuela, trabajo, con amigos o familiares), pero es probable que varíen según la estructura y exigencias del entorno. Los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental, del comportamiento o del neurodesarrollo y no se deben al efecto de una sustancia o medicamento.

International Classification of Diseases Eleventh Revision (ICD-11). Geneva: World Health Organization; 2022.

CERRAR

Los signos y síntomas del TDAH tienden a expresarse de manera diferente en niños y adultos:

En la edad adulta, el 40-60% de los pacientes continuarán con inestabilidad emocional, mayor riesgo de problemas familiares, en el trabajo, con menor nivel socioeconómico del previsto por su potencial y diversas patologías psiquiatricas que ocultan el TDAH de base (abuso de drogas, ansiedad, depresión, trastorno bipolar, antisocial o límite de personalidad).

TDAH INFANTIL

Necesidad de movimiento constante.

A la hora de jugar o hacer trabajos grupales no saben compartir, respetar turnos y no se ajustan a los tiempos.

A menudo tienen conflictos con los iguales por no saber controlar sus impulsos y emociones.

El rechazo de los iguales y el fracaso académico afecta negativamente a su autoestima.

VS.

TDAH ADULTO

Sentimiento subjetivo de inquietud interna (motor interno).

A la hora de trabajar prefieren hacerlo individualmente, les cuesta delegar y acatar la autoridad.

La falta de autogestión personal y autocontrol emocional deteriora la convivencia y las relaciones de pareja.

La incapacidad para dar respuesta a todas las demandas de la vida, genera problemas emocionales y angustia vital.

CERRAR

El tratamiento de primera elección es el individualizado, realizado de manera flexible, consensuado y adaptado a las necesidades de cada persona, en base a las evidencias científicas y recomendaciones de las guías de práctica clínica actuales.

Existe un consenso recogido en las principales guías de práctica clínica, en definir el abordaje multimodal (combinación de terapia psicológica y/o psicopedagógica y tratamiento farmacológico) como el tratamiento de elección.

Como terapias psicológicas a utilizar para el TDAH, las guías clínicas establecen como primera opción la terapia cognitivo-conductual.

MTA son las siglas por las que se conoce en inglés al estudio sobre tratamiento multimodal del TDAH (Multimodal Treatment of ADHD). Este estudio fue financiado por el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos (NIMH) y comenzó en 1997, aunque las primeras publicaciones datan de 1999. Se considera el mayor estudio que se ha realizado sobre el TDAH, ya que aún se publican resultados derivados de su análisis a lo largo de los años y seguimiento de los pacientes.

El MTA nos ha enseñado a pensar a largo plazo con el TDAH, a que el tratamiento que puede ser efectivo hoy, no tiene por qué serlo en unos años. De ahí la importancia del seguimiento a largo plazo de los pacientes con TDAH y si bien, se mantiene el abordaje multimodal como el abordaje ideal, las pautas farmacológicas y objetivos han de individualizarse en función de las necesidades de cada paciente y cada momento evolutivo. Además, también subraya la importancia de hacer un diagnóstico precoz y de pautar un tratamiento eficaz e individualizado basándose en la situación de cada paciente con el fin de evitar riesgos mayores en la edad adulta.

CERRAR

Las terapias alternativas para el TDAH (homeopatía, osteopatía, acumpuntura, medicina herbaria, suplementos dietéticos con Omega 3, estimulación auditiva, psicomotricidad, biofeedback, neurofeedback , neuroterapia, entre otras modalidades) no están contempladas por ninguna guía de práctica clínica para el tratamiento del TDAH.

Todos los estudios que han analizado estas técnicas han demostrado que no son eficaces y tampoco aportan beneficios respecto al tratamiento convencional.

El tratamiento farmacológico está dirigido al control de los síntomas nucleares:

Inatención • Hiperactividad • Impulsividad

En la actualidad, disponemos de fármacos tanto estimulantes, como no estimulantes que son seguros, eficaces y tienen una buena tolerancia

El seguimiento periódico de los pacientes es vital para ver la evolución, las dificultades asociadas, la eficacia del fármaco y los posibles efectos secundarios.

El tratamiento y seguimiento del TDAH con fármacos se debe siempre plantear a largo plazo, lo que requerirá de visitas periódicas para que el médico pueda valorar los resultados y ajustar en su caso las dosis necesarias.

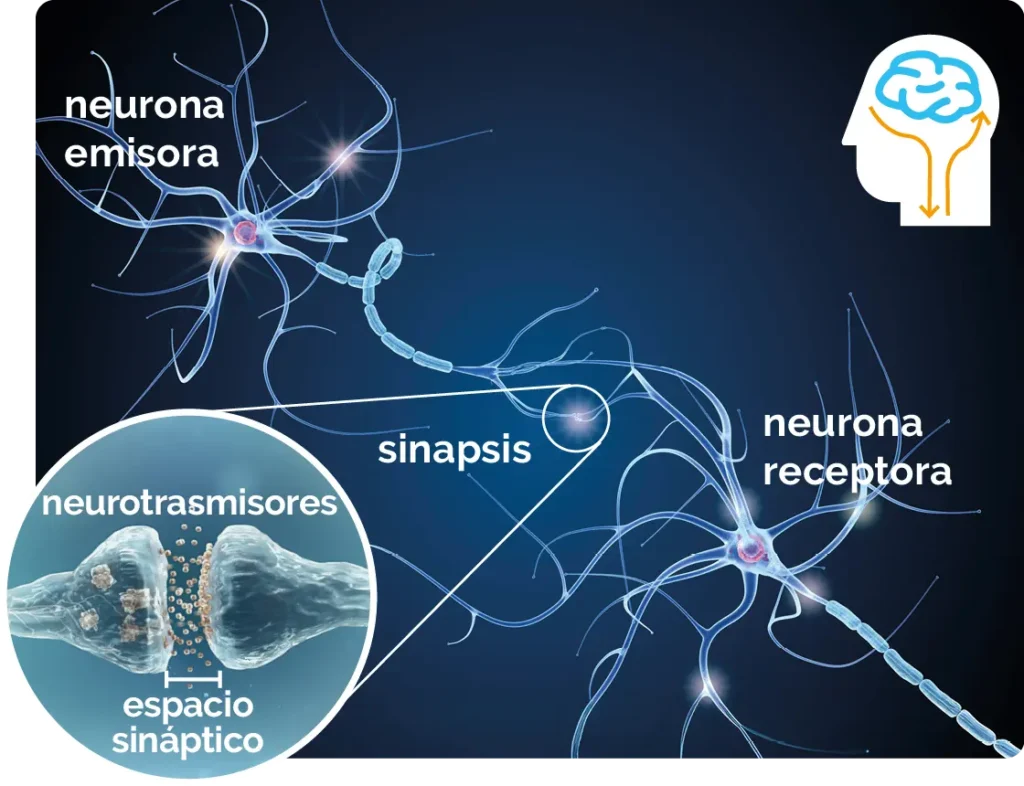

Las neuronas, que son las células nerviosas de nuestro organismo, transmiten la información en forma de señales eléctricas. De esta forma la información se mueve dentro del cerebro y también desde el cerebro a otras partes del cuerpo humano.

Para poder conectarse con otra neurona, la neurona libera en su extremo final una pequeña cantidad de sustancias químicas que denominamos neurotransmisores.

Los neurotransmisores son capaces de conectarse a la siguiente neurona cruzando el llamado espacio sináptico. De esta forma el mensaje salta de una neurona emisora a la siguiente, que actúa como la neurona receptora, que cuenta con unos espacios que actúan como pequeñas antenas recibiendo esta información.

Además este mecanismo cuenta con la ayuda de los llamados transportadores, que se aseguran de capturar y recoger los neurotransmisores sobrantes para llevarlos de vuelta a la neurona emisora. Gracias a este proceso, que se denomina recaptación, la neurona puede prepararse para recibir y enviar otra señal.

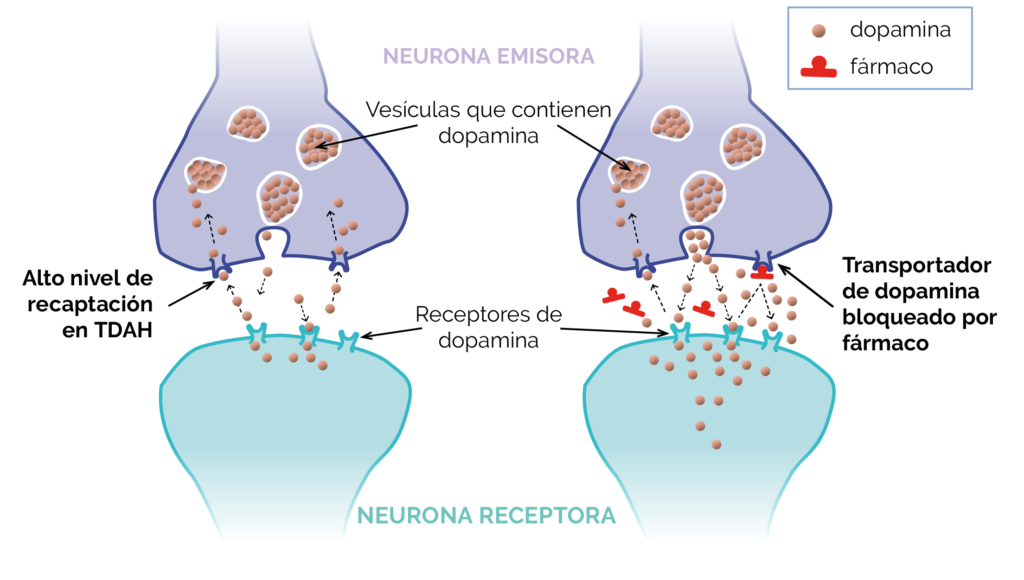

En el TDAH existe una liberación deficitaria de los neurotransmisores dopamina (DA) y noradrenalina (NA) y un alto nivel de recaptación de las mismas por lo que se altera la neurotransmisión, afectando a la atención, el estado de alerta y la memoria de trabajo.

La medicación para el TDAH puede ayudar a una mejor neurotransmisión; en concreto, los estimulantes bloquean el transportador, y así la recaptación de dopamina y noradrenalina, y también aumentan su liberación al espacio sináptico.

CERRAR

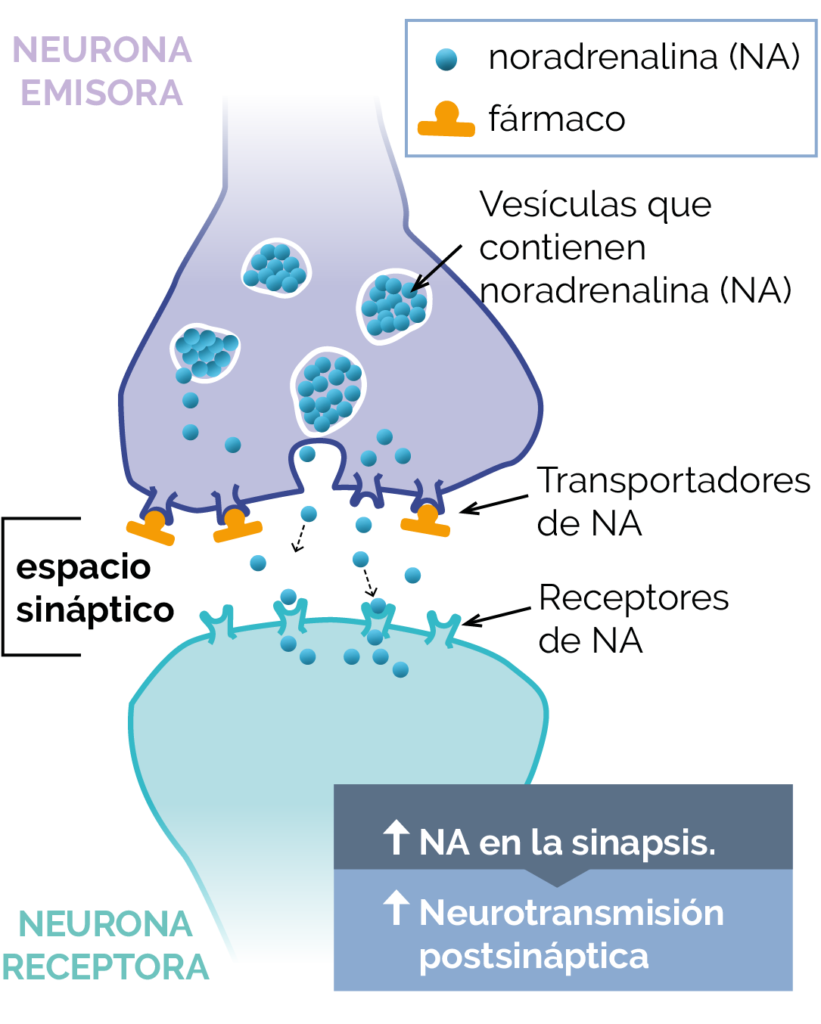

Estos fármacos actúan de modo diferente a los estimulantes, ya que inhiben de forma muy selectiva (casi de forma exclusiva) el transportador de la noradrenalina y así su captación, liberando más en el espacio sináptico.

CERRAR

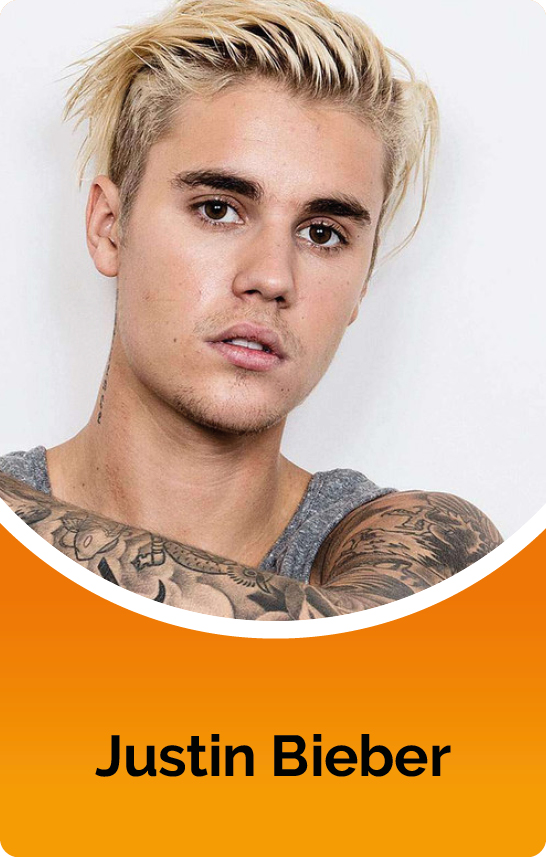

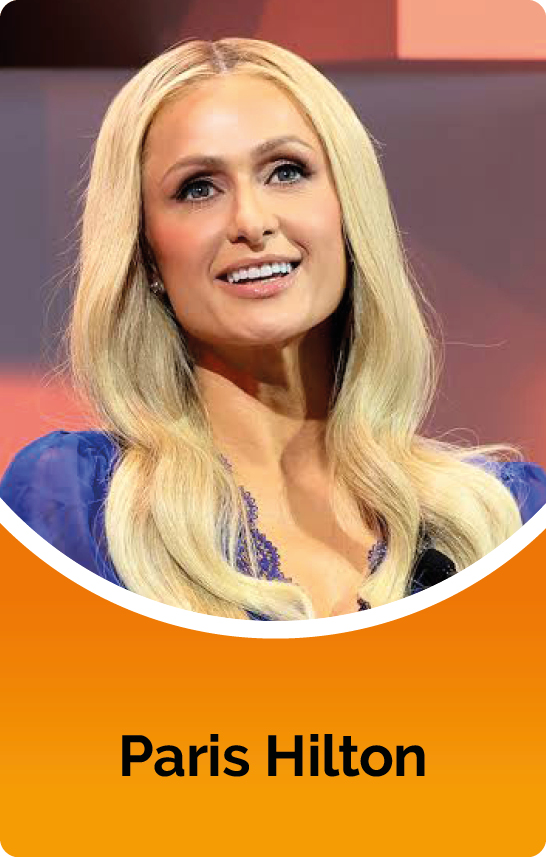

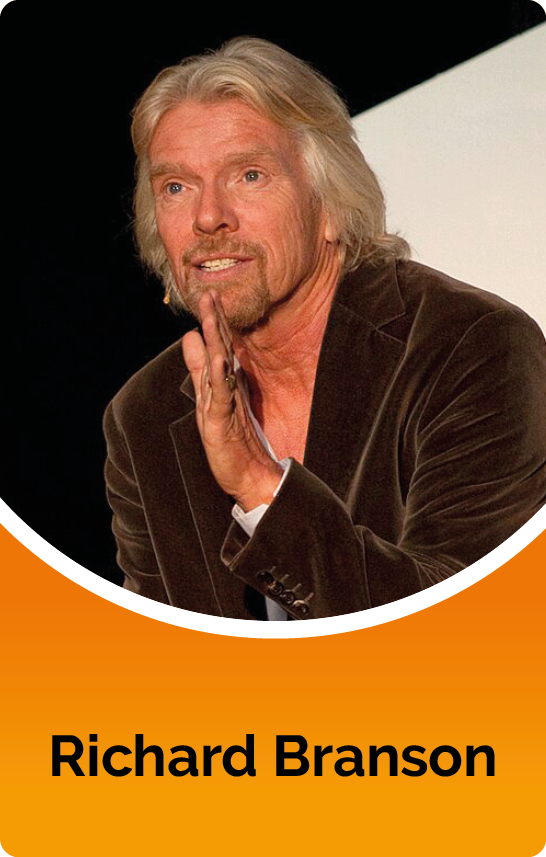

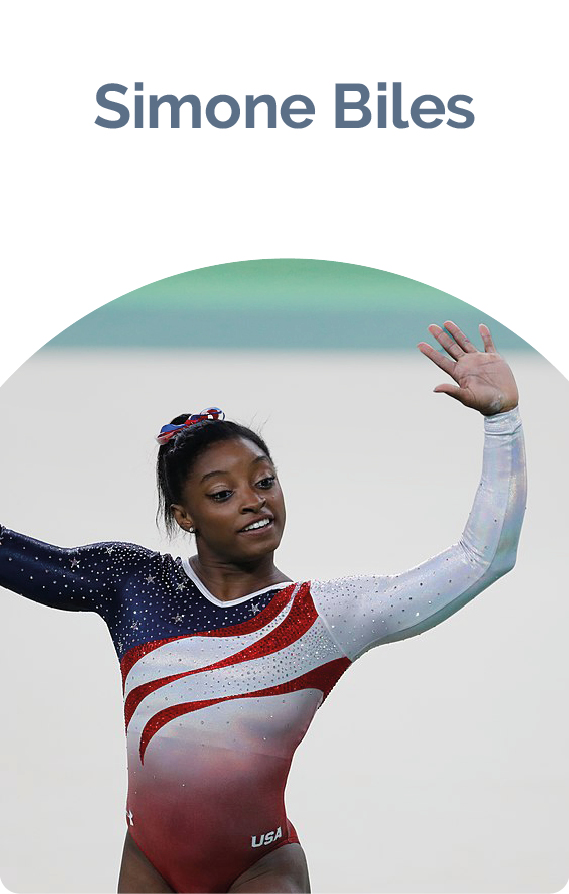

Aunque el TDAH puede presentar desafíos para quienes lo presenten, hay muchos famosos que han logrado superar estos desafíos y alcanzar un gran éxito en sus carreras. Aquí hay algunos ejemplos de famosos que han manejado su TDAH.

Deporte • Cine y música • Negocios

© Copyright Fundación para el Progreso de la Educación y la Salud, FPES. 2025